文章信息:Feng Zhou, Yan Bo, Philippe Ciais, Patrice Dumas, Qiuhong Tang, Xuhui Wang, Junguo Liu, Chunmiao Zheng, Jan Polcher, Zun Yin, Matthieu Guimberteau, Shushi Peng, Catherine Ottle, Xining Zhao, Jianshi Zhao, Qian Tan, Lei Chen, Huizhong Shen, Hui Yang, Shilong Piao, Hao Wang, and Yoshihide Wada. (2020). Deceleration of China’s human water use and its key drivers. Proceedings of the national academy of sciences: 117(14), 7702-7711. https://doi.org/10.1073/pnas.1909902117

阅读人:蔡茂,2016级本科生

阅读时间:2020年4月4日

科学问题:中国用水增速减缓的原因是什么?

技术方法:分段线性回归、地理空间统计方法、LMDI模型

选题视角:

(1)缺水是对粮食安全和社会经济繁荣的新威胁。 在上个世纪,人类用水量一直是人口增长速度的两倍以上。 这种增长中约有77%发生在发展中国家。 这些国家的用水量预计将在未来大幅增长。然而,我们对改变用水模式背后的驱动因素和机制的不完全了解,使得未来的预测不可靠。

(2)中国不断增长的粮食需求和快速的经济增长增加了用水量,并威胁到水的安全。中国已经从不发达国家转变为第二大经济体,但同时也是世界上水资源最紧张的地区之一。为了避免长期的水危机,自1980年代以来开发了多种水利措施。但是,人们对水的使用如何响应经济增长,结构转型以及随时间和空间的政策干预尚不清楚。

(3)从区域到全球,人类用水的增加与气候变化的结合加剧了水资源的短缺。但是,缺乏详细的空间数据集限制了我们对历史用水趋势及其主要驱动力的理解。

研究区域:

以调查为基础,对1965年至2013年中国341个地级市的部门用水进行了重建。

研究数据:

一个空间详细的基于调查的1965年至2013年部门用水的重建数据集,其规模为称为地级市的小型行政单位。数据显示,近几十年来水的广泛使用减速以及改进的灌溉做法和工业用水循环的采用,在一定程度上抵消了经济增长和结构转型带来的不断增长的用水需求所推动的增长。 这些发现强调了技术采用的价值,包括确定其潜力,以帮助设计缓解水短缺的目标和激励措施。

两种评估大规模用水趋势的方法:

(1)第一个是使用综合模型的结果来说明模型结构的不确定性,例如使用全球水文模型(GHM)的部门间影响模型比对项目(ISIMIP)。这些模型由宏观社会经济活动数据(例如国内生产总值,人口,灌溉面积)和气候数据驱动,以模拟各部门的用水情况,并根据统计规模的缩小推断出人类取水的空间格局。GHM假设技术因素发生了简单的变化,但常常忽略了水利措施的效果。

(2)第二种方法是根据调查和统计数据收集用水的历史记录。到目前为止,我们对灌溉和热电行业等特定部门的用水调查进行了分析,或者对多个部门进行了分析,但空间分辨率较粗糙或在短期内不存在。在此,我们提供了一个基于全国调查的重建数据集来评估中国用水的社会经济驱动力不同部门的变化。

该数据集具有中等规模行政单位(地级市)的空间分辨率(即341个地级市,中位数面积为13034平方公里),范围为1965年至2013年。灌溉数据,分别收集了工业(包括热电行业)以及城市和农村用水的水,它们合计占总蓝水抽取量的93%以上。牧场,水产养殖和溪流用水中的其余用水不包括在内。由于长期的消耗量数据在地级市级范围内不易获得,因此我们使用了取水量。

研究方法:

(1)首先介绍中国用水趋势的空间分析。

(2)为了检测用水趋势的潜在变化,使用分段线性回归模型。

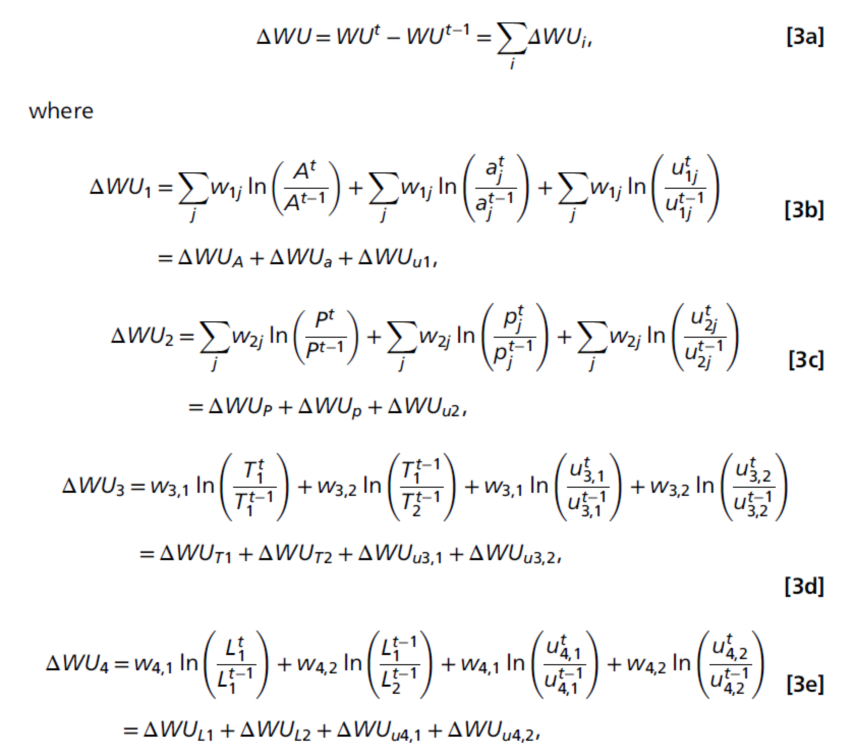

(3)使用称为对数均值Divisia指数(LMDI)的建模框架,分析了14个社会经济驱动因素对国家和地级市域用水趋势的贡献。

2b:作物种植面积*作物比例*用水强度

2c:部门增加值*部门比例*用水强度

2d:城市人口/服务业比重*用水强度

2e:乡村人口/家禽数量*用水强度

研究结果:

1、中国用水的减速

在1965年至2013年期间,全国的用水量翻了一番(P <0.001;下图A)。但是,增长率减慢了,即减速度从1975年之前的10.66 km3·y−2(P1)降低到1975年至1992年(P2)的6.23 km3·y−2,然后进一步降至1992年之后的3.59 km3 ·y-2(P3)(下图B)。

图 年平均用水量的转折点

(A) 1965年至2013年全国年平均用水量(黑点和黑线)。红线为分段线性拟合(R2=0.99;P<0.001)。每条灰线(N=300)是随机选择的县的子集(90%)的分段线性拟合。分段线性回归模型表明1975年和1992年出现了两个具有统计学意义的转折点(虚线)。阴影区域表示从300个重采样结果中得出的估计转折点的四分位间距。(B) 两个转折点前后的用水趋势。黑色和灰色条分别表示全国年平均用水量和300个重新采样结果的值。错误条表示SD。(C) P2和P1之间(蓝线)以及P3和P2之间(橙线)用水趋势差异的累积比例。虚线表示两个周期之间没有差异。

同时,在空间上部门间的用水时空趋势不同:

(1)灌溉用水显示出明显的趋势逆转,从P1的正值+8.33 km3·y-2和P2的+3.09 km3·y-2到P3的负值-1.99 km3·y-2(下图A–C)。在P2期间,灌溉用水的减少首先发生在海河,辽河和淮河,并在P3期间扩大到三分之二。

(2)相比之下,在P3期间,除北京,河北和山东外,三个时期的工业用水都加速了(下图2D-F)。

(3)与家庭用水和服务活动的用水量相对应的城市用水量也从P1加速到P3;

(4)农村用水,家庭用水和畜牧业用水量则以相当恒定的速度增长(下图G–L)。

在这四个不同的部门中,工业用水和城市用水都呈现出明显的向西扩散的积极趋势,在2010年附件超过四分之一的地级市超过了灌溉和农村用水(SI附录,图S3)。尽管三个时期之间的用水趋势差异显示出很大的空间变化,但主要特征是灌溉用水量减少,这发生在从P1到P2的61%的地级市和从P2到P3的45%的地级市。

图 P1(1965年至1975年)(A、D、G和J)、P2(1975年至1992年)(B、E、H和K)和P3(1992年至2013年)(C、F、I和L)期间部门用水趋势的空间格局。为了量化趋势,我们使用用水量作为因变量,年份作为自变量,进行了线性最小二乘回归分析。

2、用水趋势的驱动因素:

A、灌溉用水:灌溉面积变化、作物比例变化、单位面积耗水强度变化

B、工业用水:工业增加值变化、工业结构变化、单位增加值耗水强度变化

C、城市用水:城市人口变化、单位人力资本耗水强度变化、服务业增加值变化、单位增加值耗水强度变化

D、农村用水:农村人口变化、单位人力资本耗水强度变化、家畜数量变化、单位牲畜商品卡路里的耗水强度变化

图在P1(1965年至1975年)、P2(1975年至1992年)和P3(1992年至2013年)期间,14个社会经济驱动因素对总用水量变化的贡献。

每个条形的长度反映了相应时期内每个驱动因素对用水变化的贡献,而条形以下的值表示其贡献比例。14个驱动因素的影响在三个时期按相同的顺序列出:灌溉(蓝色)、工业(绿色)、城市(红色)和农村(紫色)部门。按部门或年尺度划分的用水归因可参见SI附录,图S5。WUI代表用水强度,其他因素的定义见表1。

总体而言,发现:

(1)中国的总用水趋势主要来自社会经济活动增加和用水效率提高的相反影响。用水量的减少是由灌溉和工业用水强度的降低(以下简称“ WUI”)共同驱动的,这部分抵消了由于社会经济发展(即经济增长,人口增长和经济结构变化)而导致的增长。P2中的含量为55%,P3中的含量为83%(图3)。

(2)1975年之前,灌溉面积的扩大是导致全国用水量大幅增加的主要驱动力,达25.7%(图3)。 第二个最重要的推动因素是工业增长,以产品的工业总增加值(GVA)衡量,该国的用水量主要在东部沿海和中部地区增加了8.5%。与部门规模有关的其他指标的变化,即城乡人口,服务业增长和牲畜数量,对国家用水的影响可忽略不计。灌溉和工业部门结构变化的分解相应地使用水量增加了5.0%,这主要是由于南方的水稻种植和华北的小麦种植以及华东的热电行业的用水增加。

(3)在1975年至1992年的P2期间,在全国55%的地级市中,工业增长是用水量增加的主要因素。仅此一个因素,主要在华东地区,用水量就增加了43.8%。P2的灌溉面积扩大的影响比以前分析的时期小三分之二,这主要是在中国东北和新疆北部用水增加的主要原因。作物结构的变化对总用水量的增加贡献不大,而随着火电行业的持续增长,产业结构的转型又贡献了3.5%。与P1相比,P2中工业用水的减少更为明显,从而减少了37.4%的总用水量(图3)。灌溉WUI仅在华北较干燥的地区开始下降。灌溉面积和工业增长对用水量增加的影响中约有65%被灌溉和工业用水单位收益的减少所抵消。

(4)自1992年以来的P3期间,除农村人口外,所有部门规模指标均对用水量增长做出了贡献(图3)。最重要的驱动因素是工业增长(占总用水量增长的44.3%)和灌溉面积的扩大(18.4%)。产业结构转型导致全国用水增加了8.6%,主要集中在长江流域。作物结构的变化继续发挥着微不足道的作用(-0.3%),因为作物类型变化的影响在不同地区之间相互补偿。 例如,水稻种植的变化使中国南部的用水量下降,而东北地区的用水量上升。 在P3期间,灌溉和工业用水量的减少完全抵消了灌溉面积扩大和工业增长对全国范围(图3)和54%地级市的用水趋势的积极影响。

3、灌溉用水量下降的原因:

灌溉用水量的减少可能与潜在灌溉需求(PIRR)或灌溉水利用率(AIRR)的下降有关,也与灌溉效率的提高有关。

(1)将观测到的灌溉WUI趋势的空间格局与GHM模型模拟的PIRR趋势进行了比较。结果表明,在WUI降低的省份和时间中,PIRR可能是仅在四川盆地和华北平原部分地区WUI降低的主要因素。

(2)1971年至2013年全省范围内实际灌溉用水量(IWC =灌溉水×消耗量与提取量之比)与PIRR之间的关系,并分别用AIRR除以Budyko型的用水框架。AIRR被定义为可再生淡水减去洪水和比灌溉优先级更高的水。发现AIRR可能会成为限制因素,主要是针对中国北方较干燥的地区,那里几乎实际使用了所有可用的灌溉水(即IWC / AIRR稳定在1左右),灌溉农业发展过度(PIRR / AIRR≥1)。总之,这些结果表明,提高灌溉效率可能是全国范围内灌溉用水WUI下降的主要驱动力,而且AIRR的新局限性可能在推动提高灌溉效率方面发挥作用。

(3)在中国,甚至在省级甚至省级都没有关于灌溉效率的观察,因此使用节水灌溉(WCI)技术作为灌溉效率的替代指标,使用了灌溉区的信息。有两个因素支持这一观点:a、使用多种数据来源获得的中国灌溉效率与WCI之间的相关性;b、一项基于对华北地区的长期调查(1995年至2007年)的研究表明技术的采用带来了减少灌溉用水量的好处。

为了区分PIRR,AIRR和WCI的贡献,使用在1975年以后省级范围内很好校准的诊断模型。这些模型解释了通过采用技术减少灌溉用水WUI的情况,这与Huang等人的观点一致。然而,在其他国家的研究表明存在相反的关系,即节水技术的采用导致集约化耕作的增加以及灌溉用水量的增加。结果不一致的第一个原因可能是集约化农业,例如高种植密度和更多连作。第二个原因可以从中国土地制度的性质中找到。由于分配给农民的小田地的固定成本较高(中国平均为0.14公顷),因此难以采用需要改变灌溉基础设施的额外集约化措施。

根据诊断模型,技术采用可以解释P3期间中国和许多省份的大部分灌溉用水WUI下降,而P2期间WCI太低而无法对灌溉用水产生实质性影响的情况则无法解释1992年的灌溉面积。

(4)其他因素:该模型未解释的其他因素似乎不可忽略,包括农民的行为。农民熟练地根据当地气候,水的可利用性,市场条件和灌溉补贴的变化来调整适应行为,这最终影响了灌溉。尽管在中国有这些潜在的影响,但是农民的行为如何以及在多大程度上可以决定灌溉用水量的变化仍然难以捉摸,需要进行更多的调查。

4、工业WUI下降的原因:

工业用水量取决于淡水需求,蒸发的水量以及每个设施的现场水回收。基于水平衡的考虑,开发了另一套诊断模型,以量化水蒸发和循环利用对P2和P3期间工业用水量下降的影响。结果表明,这些模型能够再现多个省份WUI的年际变化。图4 C和D中的结果表明,在P2和P3中,更好的工业用水再循环占据减少的工业用水量大部分,这通常抵消了水蒸发增加的正向影响。

其他因素,例如装机容量和冷却技术类型的变化,也可能会导致工业用水量的减少,特别是在最近的20年中(下图C和D)。例如,较大的热电设施具有较低的单位淡水需求和较低的WUI,这主要是由于较高的热效率。自2008年以来,与循环冷却相比,在中国开始广泛使用的空气或海水冷却技术也可得到类似的结果。但是,在研究期间地级市级范围内尚无相关数据。

其他因素,例如水密集型产品(例如食品和饮料)的增长,与水源丰富地区(例如广西,广东,福建,重庆,安徽等)的工业用水量增加呈正相关(下图C和D)。

图 WUI的成因呈不同时期的趋势

(A)1975年至1992年灌溉WUI。(B)1992年至2010年灌溉WUI。(C)1975年至1992年的工业WUI。(D)1992年至2013年的工业WUI。注意x轴上省份的不同顺序。由于1975年之前的技术采用数据、2010年之后的灌溉需求(PIRR)数据、西藏、香港、澳门和台湾或地区范围内的灌溉需求数据均无法获得,因此1975年至2010年对全国和30个省进行了灌溉WUI分析,1975年至2013年对工业WUI进行了分析

结论:减速是由灌溉和工业用水单位成本下降所驱动。如果不采用WCI技术和工业用水循环来改善用水单位,中国的淡水取水量将是1975年至2013年期间实际用水量的1.8倍。

讨论:

(1)政策层面影响因素:

尽管无法建立与政策之间的因果关系,但在中国,技术采用伴随着政策干预。

a、1975年以前,灌溉基础设施投资是提高农业产量的关键重点,其结果是灌溉面积从不到30%增至43%。当时,还没有针对改善需求方管理的目标,并且全国的灌溉用水WUI略有增加,也就是说,灌溉效率降低了。

b、在1975年至1992年之间,工业基础设施投资使GVA增长了约13倍,并导致了更高的用水需求。1986年对200多种工业产品实施了首个用水量配额制,以鼓励通过工业用水循环利用来降低WUI,从1986年的25%增加到1992年的42%。相反,在同一时期,由于投资减少,灌溉面积的增加主要在华南地区停滞甚至扭转。随着边际成本的增加和负面外部性(例如水质恶化)的增加,持续取水变得越来越困难。

c、为了支持1992年后更快的社会经济发展和不断增长的粮食需求,采取了许多水利措施,包括全国性的综合农业发展计划,大规模灌溉区的建设以及对193种作物实行水量定额制度。这些政策干预推动了WCI技术的采用,从1992年的9.3%的耕地面积增加到2013年的51.4%,导致灌溉用水WUI降低,如图3所示。对于工业部门,1998年以后,逐级增加关税在大多数地级市都实施。这种水价改革与工业废水排放标准)一起,使工业用水循环利用的比例翻了一番(目前为88%)。2000年后,中国北方较干燥的流域如黄河,黑河和塔里木逐步建立了取水和最低环境流量要求的直接上限,进一步限制了总用水量。

(2)未来形势研判:

中国的用水增长很可能会继续放缓,因为最新的政策干预措施(例如国家水利行动计划《2019年至2035年》)为接近最高取水量(700 km3)提供了更严格的限制2035年的y-1)。但是,不确定性和潜在的未来水资源短缺将来自三个方面:

a、中国的土地制度正在经历2014年发布的农田转移系统迅速向大规模农业过渡,同时WCI的采用计划在2030年覆盖灌溉面积的75%。

这些持续的过渡可能会反馈给农民扩大灌溉面积或转为耗水作物的机会,这可能会抵消未来灌溉效率的提高所节省的成本,这与先前在其他情况下得出的结论一致。这种反弹效应发生在1992年至2013年的松花江和黑河中,这些农场的规模大约是全国平均水平的三倍。

b、结果表明在许多干旱和半干旱地区,工业部门的向西发展加剧了水资源短缺。

除新疆外,这些地区已经采用了较高的工业用水回收率(> 88%),从而限制了进一步节水的潜力。如果没有更严格地限制取水上限,则工业部门可能成为最重要的推动力。继续增加用水量。

c、中国正在以前所未有的速度实现城市化,这促进了经济增长并增加了家庭财富。

人均收入的增加,加上自来水的普及,将刺激更加用水密集的生活方式,从而刺激家庭用水。联合国可持续发展目标框架中支持水目标的未来政策对于应对中国将用水与社会经济发展脱钩的挑战至关重要。

(3)研究的优势:

数据集揭示的用水减少部分挑战了GHM的结果。ISIMIP的多GHM集成表明,1971年至2010年期间,中国的总用水量有所增加。该合集也没有重现在中国各地观察到的用水趋势的空间格局。这种偏见的一个原因可能是,技术变更因子被规定为在时间或空间上恒定,而没有考虑政策干预和实际技术采用。

GHM的另一个局限性是,用来驱动中国各地的社会经济活动数据只是与国家规模的统计数据分开了。为了改善模型驱动力,本研究中提出的基于调查的用水重建数据集很有价值,应该扩展到其他地区。

本研究中确定的WUI变化与技术采用之间的经验联系还可以用于设计更现实的未来取水方案,其最终目标是改善用于评估用水目标和缓解缺水的GHM。需要进行进一步的工作来量化由现行政策触发的技术变化因素,以帮助减少用水预测的不确定性。除了从需求方面对未来用水进行建模之外,还应通过将GHM与经济模型相结合来尝试整合供需关系,以表示正在出现的缺水情况,从而对需水行业的未来投资进行反馈。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1909902117